一个人前一天还在跳广场舞,第二天却猝然倒地,是命运无常,还是早有预警?心梗,从不突然,它只是伪装得太好。30天前,身体其实早已“喊疼”,只是你没听见。

是不是有人觉得,心脏疼就会胸口像压块石头?可偏偏,有些人心梗前一天只是觉得牙有点酸、肩有点沉,转天就进了抢救室。为什么不是胸痛,而是这些怪信号?心梗的“伪装术”,远比你想象得高明。

门诊曾接诊一位60岁的男性患者,退休前是一家工厂车间主任,生活节奏规律。他在发病前一个月,频繁感到疲劳感增强,走几步路就得歇歇。他以为是年龄到了,也没在意。

直到有天早晨上厕所时突然晕倒,被紧急送医,确诊为急性心肌梗死,当时已有部分心肌坏死。事后回顾,他发病前的“异常疲倦”,其实是心脏在偷偷报警。

心梗不是一夜之间的暴走,而是身体长期累积出的结果。尤其是老年人,信号会更加隐蔽。有些症状甚至“看起来不像是心脏的错”,但恰恰是它最狡猾的地方。

很多中老年朋友都信奉“忍一忍就过去了”,可身体的信号一旦被忽视,可能就是一次生死决断。心梗前的30天,身体通常会发出6种“非典型信号”,只是被误解成“老毛病”或“小问题”。

其中最常见的是胸闷气短,但并非所有人都会有明显胸痛。特别是糖尿病患者或老年人,胸痛反而不明显,而会出现“莫名其妙喘不过气”的表现。坐着没事,一走路就喘,这种变化往往和心脏“吃不消”有关。

第二个容易被误解的是肩背酸痛。很多人以为是肩周炎,却不知道心脏的问题也会“放射”到左肩或背部。特别是疼痛固定在左肩胛骨位置,并且在活动时加重,这种疼痛值得警惕。

还有一种被忽视的信号是消化道不适,比如打嗝、恶心、胃胀。门诊中不乏以“胃病”就诊的患者,检查后却发现是心肌缺血。当心脏供血减少时,会刺激迷走神经,导致“胃不舒服”的错觉。

心悸发作也是一个重要信号。有些人夜间突然心跳加快,甚至被“心跳声”吵醒,常被误认为是焦虑或更年期。这类症状如果反复出现,尤其伴随出汗或胸部不适,需要警惕心律异常。

第5个常见却被低估的信号是异常乏力。不是累一点,而是那种“怎么睡都不够”的疲倦。特别是上楼梯、提菜篮子这类原本轻松的活动,现在却让人气喘吁吁。这并非体力下降,而可能是“心脏累了”的表现。

第6个信号是睡眠改变,很多人忽然出现夜间憋醒、翻来覆去睡不着,或凌晨突然惊醒。其实这是心脏功能减弱,夜间血流回心不畅导致的反应。尤其是夜间憋醒伴随咳嗽,要高度怀疑心衰前兆。

以上6个信号不是单独出现,而是组合出现时更值得警惕。特别是三高人群、有冠心病家族史者,一旦近期出现上述症状,请不要等待,而要尽快检查心电图、心肌酶、BNP等指标。

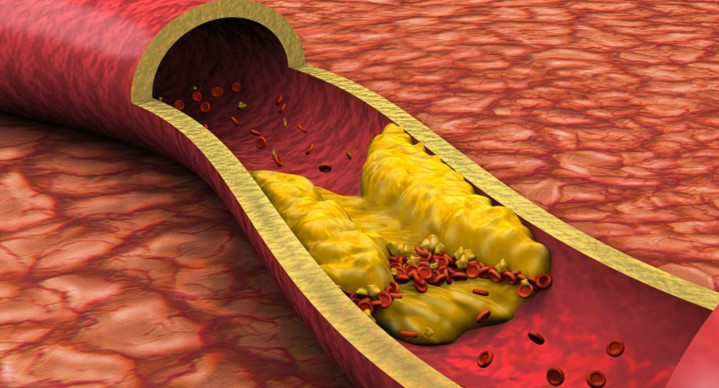

很多人以为心梗只是堵血管,其实根本问题是动脉粥样硬化。血管内膜长期被高血压、高血脂损伤,逐渐形成斑块破裂,才引发血栓。而这个过程,早在数年、甚至十几年就已悄然发生。

传统观点认为“心脏病是老年病”,但现在越来越多50岁左右的人也中招。这和生活方式的改变密切相关。久坐、熬夜、情绪波动,都会加速血管老化,尤其是“三高控制不佳”的人群,更是高危。

很多人用“拍拍胸口”来判断心脏好不好,其实心脏不像肌肉,疼了才知道。它的疼痛往往“转移”或“模糊”,这就需要我们保持高敏感度。尤其老年人,常因神经反应迟钝而错过关键提示。

曾有位老年女性,因反复牙痛就诊,查了牙没问题,后转诊心内科,发现是心绞痛。心脏缺血时会引起“放射性牙痛”,尤其是下牙区域。她听说后直呼“真没想到,牙疼竟是心出的问题”。

有些人在天气突变、情绪激动或饭后立即活动时,容易诱发心梗。一顿饭后就心梗,看似偶然,其实是交感神经兴奋+胃肠充血+血压波动综合作用的结果。

这也提醒我们,预防心梗的关键不在急救时刻,而在于“日常积累”。比如:控制血脂水平,保持合理饮食结构,尤其减少高油高盐食物摄入,是预防动脉病变的核心。

同时,戒烟限酒不能只是口头说说。吸烟者比不吸烟者心梗风险高出数倍,烟草中的有害物质直接损伤血管内皮。即便是“偶尔抽两口”,也会增加心脏负担。

睡眠也不容忽视。研究显示,长期睡眠不足会导致交感神经持续兴奋,血压升高,心率加快,进而诱发心肌缺血。如果夜间经常醒来,或早醒后心跳很快,建议及时做心脏功能评估。

情绪管理,是中老年人常忽略的一环。愤怒、悲伤、焦虑等情绪会短时间内升高血压,增加心脏耗氧。临床上,因争吵或丧亲引发心梗的案例并不少见,尤其是基础病控制不佳的群体。

很多人会问,有没有简单方法判断自己是不是心梗高风险?走路试验是个“土办法”:若在平路上走500米就气喘、胸闷,或肩背酸痛,那就要警惕心脏是否供血不足。

还有一种临床常用的“握力测试”,也能初步判断心血管健康。研究发现,握力下降与心梗风险增加密切相关。握力弱,不仅是肌肉问题,背后可能是心脏功能下降的信号。

需要提醒的是,很多人即便体检正常,也可能在几个月内突发心梗。所以检查不能只看静息心电图,更要关注运动心电图或动态心电图的变化,捕捉那些平时藏着的异常。

从临床角度看,心梗最关键的是“黄金救治时间”,但更理想的是“黄金预防时间”。一旦身体发出异常信号,就应主动干预,如调整用药、改善生活习惯、增加定期复查频率。

心梗前的信号并不高深,只是太像别的病,太容易被忽视。不是身体不说话,而是我们不够耐心、不够细心去听。尤其是那些“看起来没事”的变化,往往才是最危险的。

预防心梗,从倾听身体开始。别等到那一刻,才想起那些曾经的“怪症状”。中老年人更要警惕身体的“碎碎念”,它们是心脏默默的求救信号。

本文内容根据权威医学资料及作者个人观点撰写,仅用于健康科普,不构成任何医学建议,若有身体不适,请及时就医。

参考文献:

[1]中华医学会心血管病学分会.急性心肌梗死诊断与治疗指南(2023年修订版)[J].中华心血管病杂志,2023,51(10):865-888.

[2]刘建平,吴新宝.心肌缺血非典型症状的临床特征分析[J].中国现代医生,2024,62(04):12-15.

[3]王志强,李慧芳.老年人心肌梗死早期症状识别与预警机制研究[J].中华老年医学杂志,2023,42(11):1182-1186.

亿融配资-亿融配资官网-配资平台查询-股票杠杆配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。